先ごろ、放射性セシウム等放射性物質の食品への影響や、放射性物質を含む食品の摂取による内部被爆への懸念が広がっています。

このような中、安全な食品を求めたいという社会的関心は高く、 書店に陳列される書籍類を眺めているだけでも、 放射性物質に関する「正しい知識」を身に付け、自衛を図ろうとする社会的傾向を見出すことができます。

このように、放射性物質に関する物理・化学・生物学的情報は豊富に供給されているところですが、 他方、放射性物質による食品の汚染実態に関する情報は、適切に供給されているとは言い難い印象を受けます。 言いかえると、「放射性物質を含む食品を摂取し続けた場合、発がん等の悪影響があると示唆する報告もある」 という科学的な一般論に係る情報は豊富に流通しています。しかし、日本の個別具体的な状況を鑑みた際、 先の科学的な一般論が成立する条件にどれぐらい日本が置かれてあるのかを検証する試みは、あまり見受けられないよう思います。

また、今般、食品中における放射性物質の汚染実態に目を向けず、 放射性物質の科学的知見の中でも、特におそれを喚起するものに着目し、予防と称して対策を講じようとする社会的な風潮も見受けられます。

このような現状を踏まえ、外形上「正しく知って、正しくおそれる」をまとっているようでいて、 実際ところ「無暗に知って、おそれることが正しく」ならないよう、 次のような考え方(以下「リスクマインド」とする。)を喚起することが大切ではないかと考えているところです。

「食品中における放射性物質の汚染実態に目を向け、 放射性物質についての科学的知見自体に係争中のものが含まれることを知った上、 おそれるに足るかどうかを比較考慮し、おそれる必要がある場合は、対策を講じる。」

これは落としどころが見えにくい話ではありますが、 まずは放射性物質による食品の汚染実態を踏まえることが、ボトルネックであると思料されます。

そこで本論文(群)では、リスクマインドの喚起を目的とし、 放射性物質による食品の汚染実態に定位し、情報提供を行なっていきたいと考えています。 (もちろん、適宜脱線するのだろうけど・・・。)

「2013/09/28 作物へのCs移行理論」では、各作物(玄米、大豆、そば)の放射性セシウム濃度が、基準値を超過しないための、土壌濃度の推定を行いました。

本論文では、この知見を活用し、あと何年間資材対策を継続する必要があるのかを、予備的に評価します。本論文の構成は、以下のとおりです。

あと何年間資材対策を継続する必要があるのか、結果のみをお知りになりたい方は、パラグラフ3.7.をご参照ください。

1.1. 土壌中放射性セシウム濃度の推移は、水田や畑地のように耕耘が行われ、均一に放射性核種が分布する場合においては、指数関数モデルに従うことが予測されている(1)。

1.2. 大気圏内核実験が農地土壌に及ぼした影響に関する長期モニタリング結果によると、土壌中Cs-137の濃度が指数関数的に減少することが報告されている(2)。

1.3. Cs-137の土壌中における滞留半減期の全国平均値は水田と畑でそれぞれ15.9年、18.4年であることが報告されている。

2.1. 土壌中の放射性Cs-137の滞留半減は、物理学的崩壊と作土層からの溶脱の2要因によるものと仮定する。

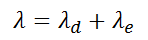

2.2. 土壌中Cs-137の濃度が指数関数的に減少すること(パラグラフ1.2.)、放射性核種の物理学的崩壊による濃度推移が指数関数に従うことから、 パラグラフ2.1.の条件の下では、土壌中Cs-137の作土層からの溶脱による濃度推移も指数関数に従うことが予測される。 そこで、土壌中Cs-137の減衰係数をλ、Cs-137の物理学的減衰係数をλd、土壌中Cs-137の作土層からの溶脱による減衰係数をλeとすると、 下表の(式1)が成立する(表1)。また、土壌中の放射性Cs-137の滞留半減期をT, Cs-137の物理学的半減期をTd、土壌中Cs-137の溶脱半減期をTeとすると、 各半減期は各減衰係数と反比例の関係にあることから、下表の(式2)が成立する(表1)。

表1 減衰係数と半減期の関係式

| 項目 | 項目の名称 | 説明 |

|---|---|---|

| 式1 | 減衰係数の関係式 |  |

| 式2 | 半減期の関係式 |  |

2.3. Cs-137の土壌中における滞留半減期の全国平均値は水田と畑でそれぞれ15.9年、18.4年であること(パラグラフ1.3.)、 Cs-137の物理学的半減期が30.1年であることを用い、パラグラフ2.2.の関係式から土壌中Cs-137の溶脱半減期を求めると、水田と畑でそれぞれ33.7年、47.3年と推定された。

2.4. 同位体元素であるCs-134の化学的性質はCs-137と実質的に同等であると考えられるので、土壌中Cs-134の溶脱半減期も、水田と畑でそれぞれ33.7年、47.3年と想定した。

2.5. Cs-134の物理学的半減期が2.06年であること、土壌中Cs-134の溶脱半減期が水田と畑でそれぞれ33.7年、47.3年であること(パラグラフ2.4.)を用い、 パラグラフ2.2.の関係式から土壌中Cs-134の滞留半減期を求めると、水田と畑でそれぞれ1.94年、1.97年と推定された。

2.6. 以上より、各半減期と各減衰係数をまとめると、下表が得られた(表2)。

表2 各半減期と各減衰係数のまとめ

| 水田 | 畑 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Cs-134 | Cs-137 | Cs-134 | Cs-137 | ||

| 滞留減衰 | 滞留半減期[year] | 1.94 | 15.9 | 1.97 | 18.4 |

| 滞留減衰係数[1/year] | 0.357 | 0.0456 | 0.352 | 0.0377 | |

| 物理減衰 | 物理学的半減期[year] | 2.06 | 30.1 | 2.06 | 30.1 |

| 物理減衰係数[1/year] | 0.337 | 0.0230 | 0.337 | 0.0230 | |

| 溶脱減衰 | 溶脱半減期[year] | 33.7 | 33.7 | 47.3 | 47.3 |

| 溶脱減衰係数[1/year] | 0.0297 | 0.0297 | 0.0211 | 0.0211 | |

3.1. 「2013/09/28 作物へのCs移行理論」(以下「移行理論」という。)では、各作物(玄米、大豆、そば)の放射性セシウム濃度が、 食品衛生法上の基準値(100 Bq/kg)を超過しないための土壌濃度(以下「境界値」という。)の推定を行った。(移行理論 パラグラフ3.3. 表4参照)

3.2. 土壌中放射性セシウム濃度の滞留半減期(パラグラフ2.6.表2参照)から、土壌中放射性セシウム濃度の低減の推移を予測することができるので、 土壌中放射性Cs濃度が境界値を下回るために、あと何年必要とするのかを予備的に評価することとした。

3.3. 土壌中放射性セシウム濃度の推移の長期予測にあたっては、2013年10月1日時点で、500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 Bq/kg(乾土)(Cs-134及びCs-137の合計値)のそれぞれの場合について、評価することとした。

3.4. 評価にあたり、次の事項を採用した(表3)。

表3 評価上の採用事項

| 事項番号 | 内容 |

|---|---|

| 採用事項1 | 土壌中交換性カリ濃度は適正な肥培管理を行っている水準(15 mg/ 100 g(乾土))を採用した。 |

| 採用事項2 | 玄米では、水田における土壌中放射性Cs-134及びCs-137の滞留半減期を採用した。 |

| 採用事項3 | 大豆・そばでは、畑における土壌中放射性Cs-134及びCs-137の滞留半減期を採用した。 |

3.5. 境界値の95%信頼上限値を上回っていると、作物の放射性セシウム濃度が基準値(100 Bq/kg)を超過する蓋然性が相当高いと想定されるので、 積極的な資材対策が必須である。そこで、境界値の95%信頼上限値を下回るために必要な年数を算出し、積極的な資材対策が必須である年数を各作物について推定した(表4)。

表4 積極的な資材対策が必須である年数

| 土壌中 放射性セシウム濃度 [Bq/kg(乾土)] | 玄米 | 大豆 | そば | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 西暦 [年] | 必要年数 [年] | 西暦 [年] | 必要年数 [年] | 西暦 [年] | 必要年数 [年] | |

| 500 | - | - | - | - | - | - |

| 1000 | - | - | - | - | - | - |

| 1500 | - | - | 2015 | 2 | - | - |

| 2000 | - | - | 2020 | 7 | 2013 | 0 |

| 2500 | 2013 | 0 | 2025 | 12 | 2015 | 2 |

| 3000 | 2014 | 1 | 2030 | 17 | 2018 | 5 |

| 3500 | 2015 | 2 | 2034 | 21 | 2021 | 8 |

| 4000 | 2017 | 4 | 2037 | 24 | 2024 | 11 |

| 4500 | 2019 | 6 | 2040 | 27 | 2027 | 14 |

| 5000 | 2021 | 8 | 2043 | 30 | 2030 | 17 |

(注)土壌中放射性セシウム濃度が、既に積極的な資材対策が必須な水準とは言えないものについては、「-」とした。

3.6. 境界値の95%信頼下限値を下回っていると、作物の放射性セシウム濃度が基準値(100 Bq/kg)を超過する蓋然性が十分低いと推定されるので、 通常の肥培管理でほぼ問題ないと言ってよい。そこで、境界値の95%信頼下限値を下回るために必要な年数を算出し、通常の肥培管理でほぼ問題ない状態になるのに必要な年数を、各作物について推定した(表5)。

表5 通常の肥培管理でほぼ問題ない状態になるのに必要な年数

| 土壌中 放射性セシウム濃度 [Bq/kg(乾土)] | 玄米 | 大豆 | そば | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 西暦 [年] | 必要年数 [年] | 西暦 [年] | 必要年数 [年] | 西暦 [年] | 必要年数 [年] | |

| 500 | 2019 | 6 | 2018 | 5 | - | - |

| 1000 | 2033 | 20 | 2034 | 21 | 2017 | 4 |

| 1500 | 2042 | 29 | 2044 | 31 | 2024 | 11 |

| 2000 | 2049 | 36 | 2052 | 39 | 2031 | 18 |

| 2500 | 2054 | 41 | 2058 | 45 | 2037 | 24 |

| 3000 | 2058 | 45 | 2063 | 50 | 2041 | 28 |

| 3500 | 2062 | 49 | 2067 | 54 | 2045 | 32 |

| 4000 | 2065 | 52 | 2070 | 57 | 2049 | 36 |

| 4500 | 2068 | 55 | 2073 | 60 | 2052 | 39 |

| 5000 | 2070 | 57 | 2076 | 63 | 2055 | 42 |

(注)土壌中放射性セシウム濃度が、既に通常の肥培管理でほぼ問題ない水準のものについては、「-」とした。

3.7. パラグラフ3.5.、3.6.から、土壌中放射性セシウム濃度が5000 Bq/kg(乾土)未満(2013年10月1日時点)の地域における資材対策の継続期間に関して、以下のように予備的に評価する(表6)。 なお、表4及び表5より、積極的な資材対策が必須ではないが通常の肥培管理でほぼ問題ないとも言い切れない期間があることが読み取れる。この期間の土壌中放射性セシウム濃度は、通常の肥培管理(土壌中交換性カリ濃度15 mg/kg[乾土]の水準)に切り替える準備をはじめてもよい水準にあるが、安易に通常の肥培管理に切り替えると、作物の放射性セシウム濃度が基準値(100 Bq/kg)を超過するおそれがある。したがって、この期間では、急激にカリ資材の施用量を減らすのではなく、漸次減らしていくことが重要であることに留意されたい。

表6 資材対策の継続期間に関する予備的評価結果

| 評価番号 | 内容 |

|---|---|

| (i) | 玄米の生産において、ほとんどの地域で、10年以内に積極的な資材対策が必須ではなくなる。ほとんどの地域で通常の肥培管理への切り替えが完了するのには、60年程度を要する。 |

| (ii) | 大豆の生産において、ほとんどの地域で、30年以内に積極的な資材対策が必須ではなくなる。ほとんどの地域で通常の肥培管理への切り替えが完了するのには、60年程度を要する。 |

| (iii) | そばの生産において、ほとんどの地域で、20年以内に積極的な資材対策が必須ではなくなる。ほとんどの地域で通常の肥培管理への切り替えが完了するのには、40年程度を要する。 |

| (iv) | 土壌中放射性セシウム濃度が2000 Bq/kg(乾土)未満(2013年10月1日時点)の地域で玄米又はそばの生産をする場合、2014年以降、通常の肥培管理に切り替える準備をはじめてもよい。 |

| (v) | 土壌中放射性セシウム濃度が500 Bq/kg(乾土)未満(2013年10月1日時点)の地域で玄米、大豆、そばの生産をする場合、2020年以降、通常の肥培管理に切り替えても、作物の放射性セシウム濃度が基準値を超過する蓋然性は十分低い。 |

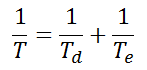

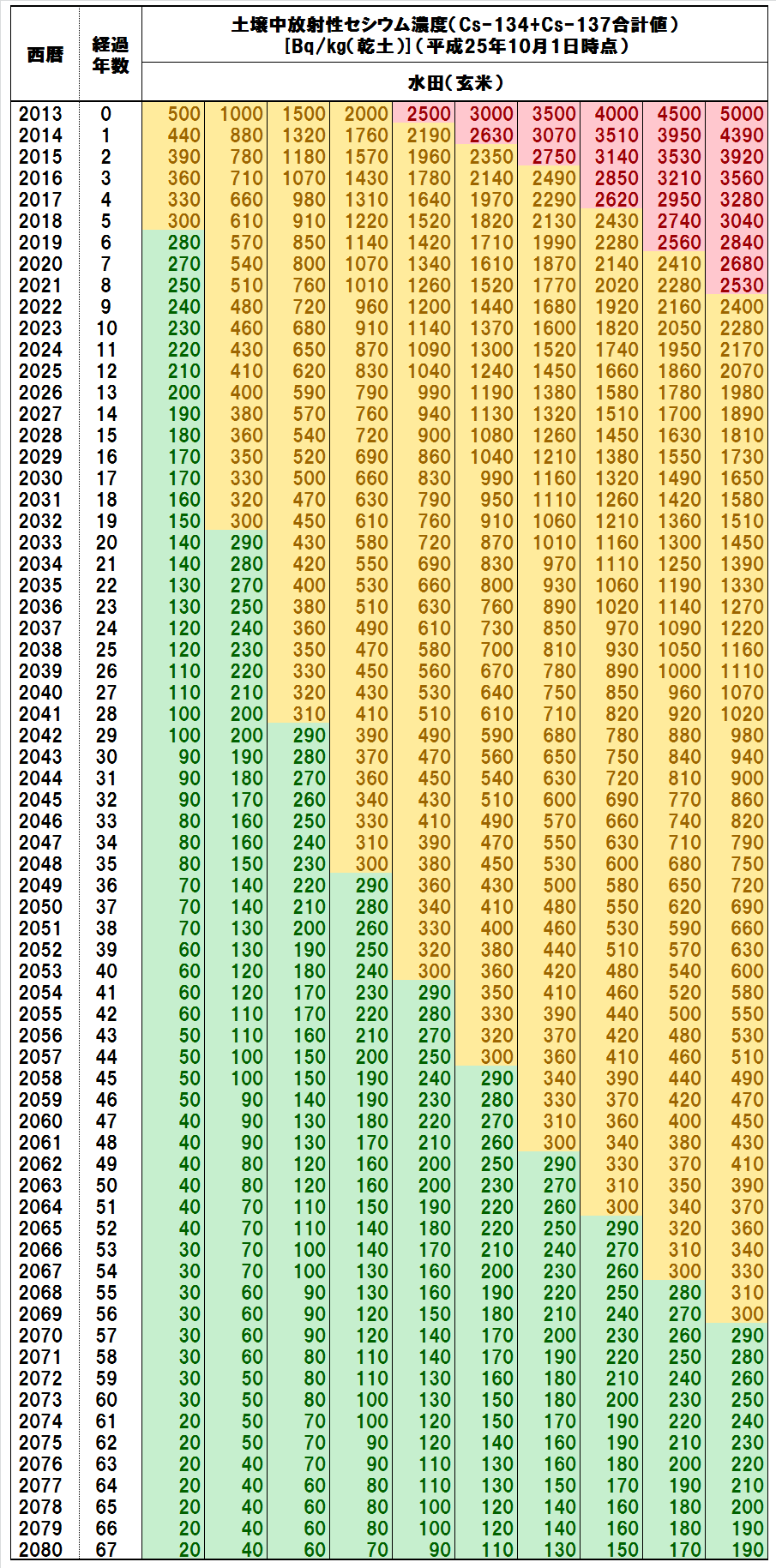

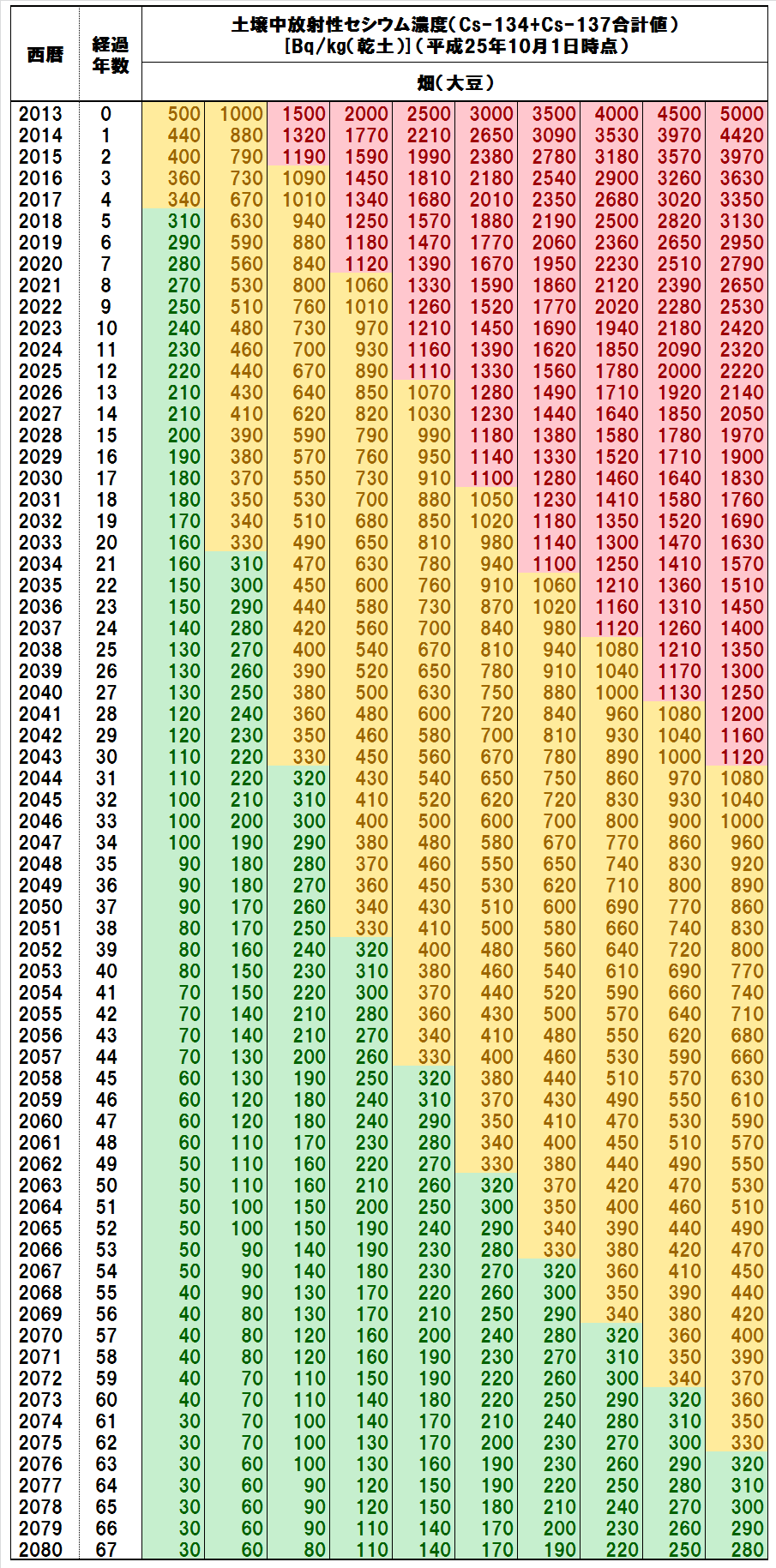

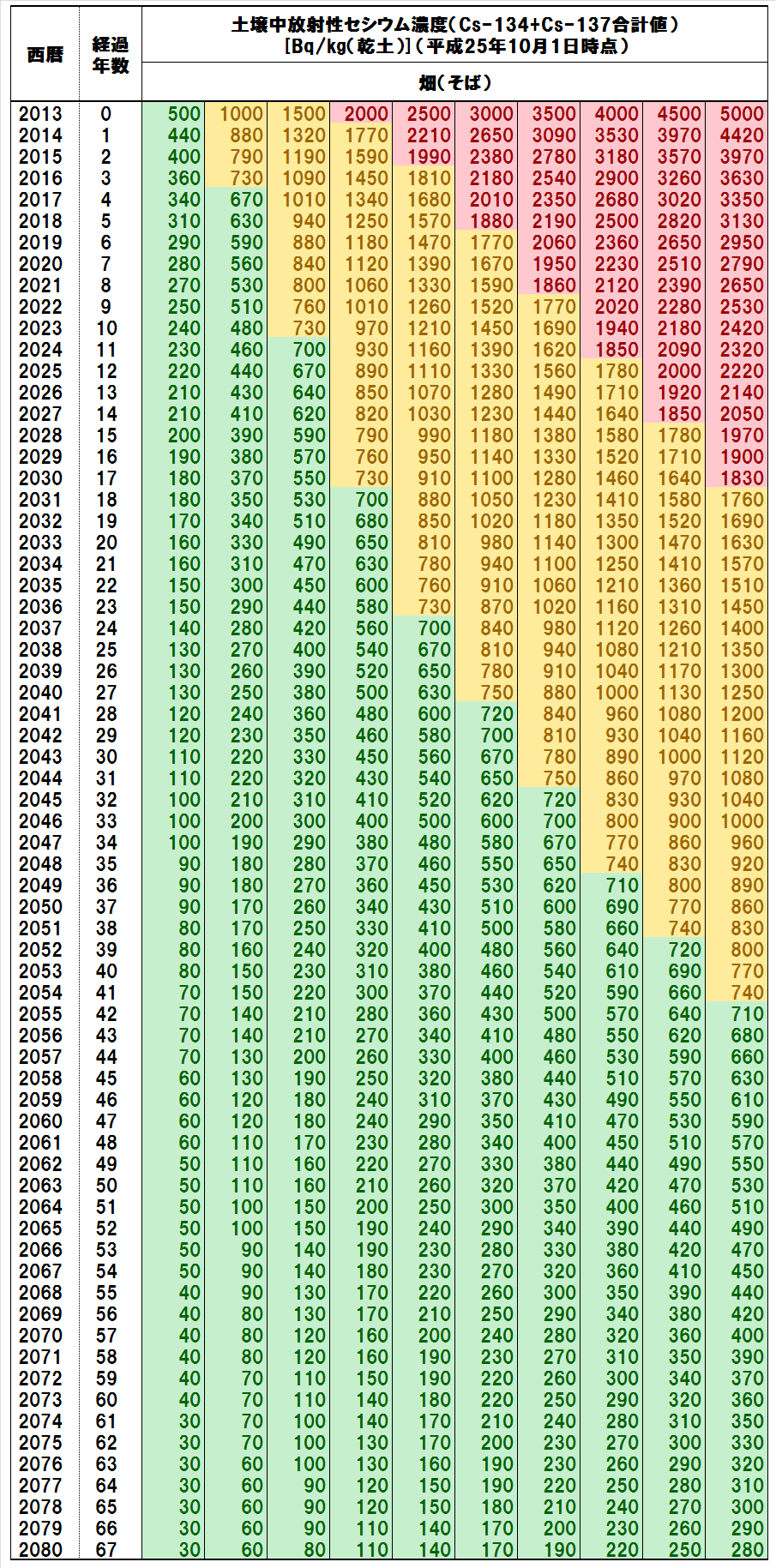

下表のとおり、土壌中放射性Cs-134及びCs-137の滞留半減期を用い推定した土壌中放射性セシウム濃度の推移の詳細を示した。 さらに、各作物(玄米、大豆、そば)について、積極的な資材対策が必須な水準(赤)、 積極的な資材対策が必須ではないが通常の肥培管理でほぼ問題ないとも言い切れない水準(黄)、 通常の肥培管理でほぼ問題ない水準(緑)も示した。

別表1 玄米

別表2 大豆

別表3 そば

| 番号 | 著者. 年. タイトル等 |

|---|---|

| (1) | 財団法人原子力環境整備センター. 1990. 環境パラメータ・シリーズ2 「土壌と土壌溶液間の放射性核種の分配係数」 |

| (2) | 駒村ら. 2006. わが国の米、小麦および土壌における90Srと137Cs濃度の長期モニタリングと変動解析.農環研報, 24,1-21. |

2011年、福島第一原発事故によって、放射性セシウム等の放射性核種が周辺地域に飛散し、農地土壌にも降下しました。 放射性セシウムを含む農地土壌で水稲を栽培し、収穫すると、玄米の放射性セシウム濃度が暫定規制値(500 Bq/kg)を超える事例がありました(1)。

2012年、土壌中の交換性カリウムの濃度を高めると玄米への放射性セシウムの吸収が抑えられるという知見(2)を利用して、 カリ資材を農地に施用する等の対策が、各県で進められました(3),(4),(5),(6)。 2012年度産の玄米の検査結果によると、基準値(100 Bq/kg)を超える濃度の玄米は、1032万の検査点数中、84点しか発見されませんでした(7)。

2013年、農林水産省と関係機関は、玄米、大豆、そばについて、放射性セシウムの濃度が高くなる要因に関する知見を報告しました(8),(9),(10)。 これらの報告は、一貫して、土壌中の交換性カリウムの濃度を高めると、農作物への放射性セシウムの吸収が抑えられるとしています。

今後、玄米、大豆、そばの栽培に際し、報告された知見に基づき、資材対策等が十分とられると想定されるので、 玄米、大豆、そばの放射性セシウム濃度が基準値を超過することは、いっそう稀な事例になると考えられます。 しかし、資材対策にはコストがかかるので、今後、「いつまで、どの程度、資材対策を続けたらよいか。」ということが、 生産現場の主な関心事になると予想されます。

「いつまで、どの程度、資材対策を続けたらよいか」という関心に応えるためには、 農作物中の放射性セシウム濃度に関して、信頼性のある予測をすることが重要です。 農林水産省も、農作物中の放射性セシウム濃度の予測に関する解析結果を報告していますが(11)、 土壌から農作物への吸収メカニズムの詳細が、理論的に説明できているとは思われません。

そこで、本論文で、土壌から農作物への吸収を理論的に説明することを試みます。 本論文の構成は、以下のとおりです。

まず、土壌から農作物への吸収に係る理論式を構築します(1. 理論式の構築)。 次に、公表されているデータを用い、理論式の適用性を検証します(2. 理論式の適用性の検証)。 最後に、「いつまで、どの程度、資材対策を続けたらよいか」という関心に応えるため、 資材対策を継続する目安を、予備的に評価します(3. 資材対策継続に係る目安の予備的評価)。

なお、「いつまで、どの程度、資材対策を続けたらよいか」について、結果のみお知りになりたい方は、 パラグラフ3.4.、3.5.、3.6.をご覧ください。

1.1. 土壌から農作物への吸収に係る理論式の構築に当たっては、セクション2以降で理論式の適用性の検証を行うことを考慮し、現在、解析上利用可能な要因を用いることとする。

1.2. 現在(2013年9月)、土壌から農作物への吸収に関し、解析上利用可能なデータが存在するのは、土壌中放射性Cs濃度と土壌中交換性カリ濃度のみである。 そこで、農作物中の放射性Cs濃度を、土壌中放射性セシウム濃度と土壌中交換性カリ濃度の2変数を用いて説明するモデルを構築する。

1.3. なお、パラグラフ1.4.以降で示唆されるように、理論上、土壌中放射性Cs濃度と土壌中交換性カリ濃度以外の要因も、土壌から農作物への吸収の程度に関与していると想定される。 したがって、土壌中放射性Cs濃度と土壌中交換性カリ濃度の2変数からなる理論式には、これら他の要因による不確実性を含んでいることに留意されたい。

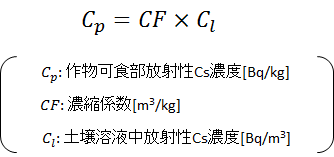

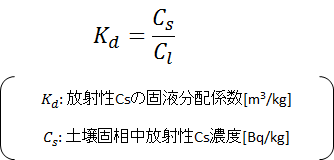

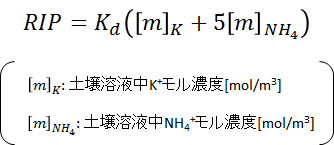

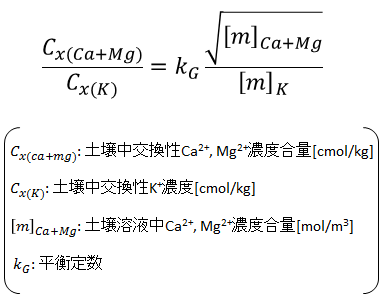

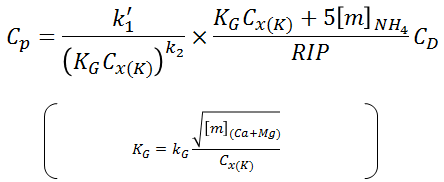

1.4. 土壌中放射性Cs濃度と土壌中交換性カリ濃度の2変数からなる理論式は、以下の4つの定義式と4つの仮定から構成される(表1)。

表1 4つの定義式と4つの仮定

| 項目 | 項目の名称 | 説明 | 参照 |

|---|---|---|---|

| 定義式1 | 移行式 |  | (12) |

| 定義式2 | 固液分配係数 |  | (13) |

| 定義式3 | RIP |  | (14) |

| 定義式4 | イオン平衡式 |  | (15) |

| 仮定1 | 固相と液相 | 土壌溶液中放射性Cs濃度は土壌固相中放射性Cs濃度と比較した際、無視できるほど小さい。 | - |

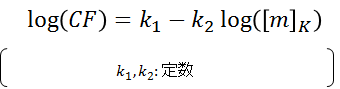

| 仮定2 | 濃縮係数 |  濃縮係数の対数値と土壌溶液中K+のモル濃度の対数値は逆相関の関係にあり、一次の線形式で記述できる。 | (16) |

| 仮定3 | NH4+濃度 | 土壌溶液中NH4+濃度は、通時的に見ると、土壌溶液中K+濃度よりも十分小さく、土壌固相中の放射性Csの溶脱に対する寄与を無視できる。 | - |

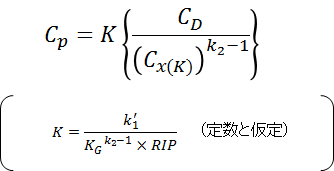

| 仮定4 | 定数項 | Kを定数と見做す。 | - |

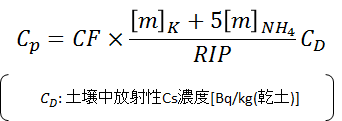

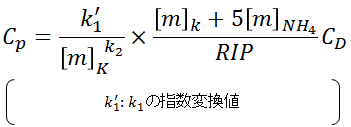

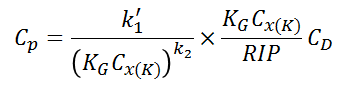

1.3. 4つの定義式と4つの仮定を用い、以下のとおり式を変形し、土壌から農作物への吸収に係る理論式として(vi)式を得る(表2)。

表2 式変形のプロセス

| 番号 | 式 | 根拠 |

|---|---|---|

| (i) |  | 定義式1、 定義式2、 定義式3 |

| (ii) |  | (i)式、 仮定1 |

| (iii) |  | (ii)式、 仮定2 |

| (iv) |  | (iii)式、 定義式3 |

| (v) |  | (iv)式、 仮定3 |

| (vi) |  | (v)式、 仮定4 |

1.4. なお、土壌から農作物への吸収に係る理論式として、最も一般的に適用可能なのは、(iv)式であることに留意されたい。 今後、各パラメータに関する知見が十分蓄積されれば、(iv)式を用いて解析するのが、最も望ましい。

2.1. 玄米、大豆、そばについて、作物中放射性Cs濃度、土壌中放射性Cs濃度、土壌中交換性カリ濃度の情報のうち解析に適するものを、可能な限り収集した(「(別添) 解析に用いたデータ」参照)。 なお、放射性Cs濃度はCs-134濃度とCs-137濃度の合計値として得た。

2.2. 玄米、大豆、そばについて、作物中放射性Cs濃度を予測するための線形回帰式の推定を行なった。 この際、理論式(vi)による線形回帰式を求めることとし、理論値と実測値の残差平方和が最小となる条件を指定した。

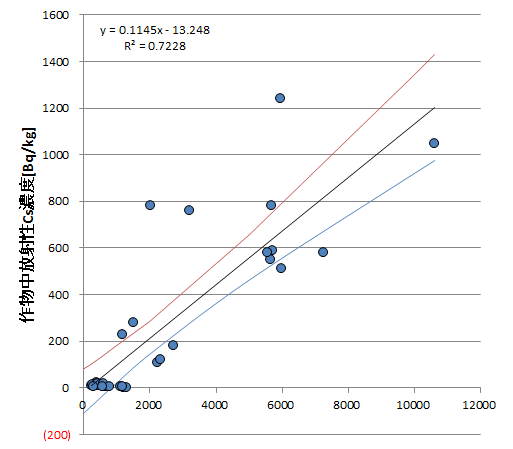

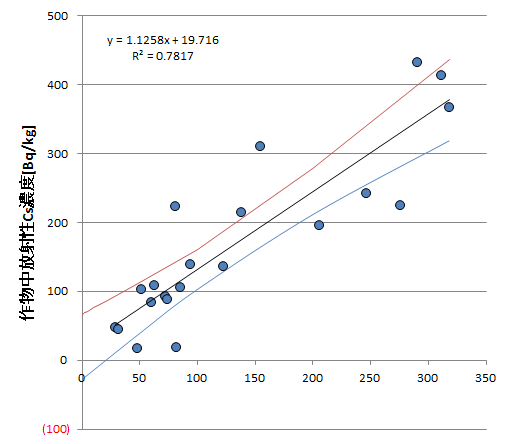

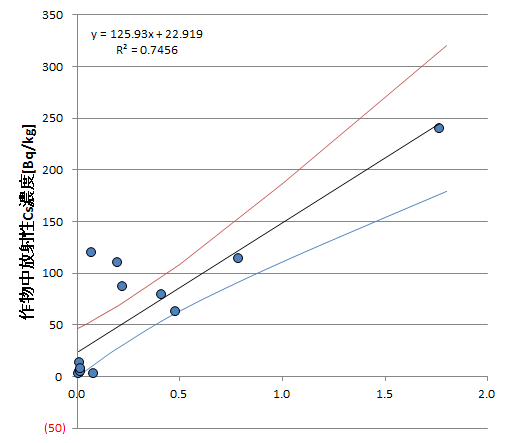

2.3. パラグラフ2.2.について、玄米、大豆、そばのk2パラメータ、線形回帰式、線形回帰式の相関係数、相関係数の有意性の検定結果を、以下のとおりまとめた(表3)。 玄米、大豆、そばのいずれの作物であっても、線形近似による相関は強く、有意であった。

表3 各作物中放射性Cs濃度に関する線形回帰式と有意性

| 作物 | データ数 | k2値 | 線形回帰式 | 相関係数 | 有意水準 |

|---|---|---|---|---|---|

| 玄米 | 32 | 1.1 | y = 0.1145x - 13.248 | 0.854 | P < 0.01 |

| 大豆 | 21 | 1.8 | y = 1.1258x + 19.716 | 0.884 | P < 0.01 |

| そば | 15 | 3.8 | y = 125.93x + 22.919 | 0.863 | P < 0.01 |

2.4. 玄米、大豆、そばについて、各データ、線形回帰式及び平均的な値に関する95%信頼区間を図示した(図1)。 平均的な値に関する95%信頼区間の中に含まれないデータが存在するが、これはパラグラフ1.3で言及しているとおり、 土壌中放射性Cs濃度と土壌中交換性カリ濃度以外の要因による不確実性を反映しているものと考えられる。

図1 各作物中放射性Cs濃度の線形回帰に関するプロット

| 作物 | グラフ |

|---|---|

| 玄米 |  |

| 大豆 |  |

| そば |  |

(注)赤:95%信頼上限曲線、青:95%信頼下限曲線

2.5. パラグラフ2.3及び2.4を考慮すると、土壌中放射性Cs濃度と土壌中交換性カリ濃度の2変数からなる理論式は、 不確実性を含むものの、実データに対してある程度適用性があると判断された。

3.1. 「いつまで、どの程度、資材対策を続けたらよいか」という関心に応えるため、 土壌中交換性カリ濃度が低い水準であったとしても、作物の放射性Cs濃度が基準値の100 Bq/kgを超えないような、土壌中放射性Cs濃度の水準を推定することとした。

3.2. 土壌中の放射性Cs濃度の水準の推定に当たっては、95%信頼区間もあわせて推定することとした。 これには、パラグラフ2.3.の線形回帰式と平均的な値に関する95%信頼区間を用いた。

3.3. 玄米、大豆、そばに関し、土壌中交換性カリ濃度に応じて、 放射性Cs濃度が基準値の100 Bq/kgを超えないような、土壌中放射性Cs濃度の境界値(平均値、95%信頼下限値、、95%信頼上限値)を推定した(表4)。

表4 各作物の濃度が100 Bq/kgを超えないような土壌中放射性Cs濃度の境界値

| 土壌中 交換性 カリ濃 度 mg/ 100 g | 土壌中放射性Cs濃度の境界値 Bq/kg | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 玄米 | 大豆 | そば | |||||||

| 95% 信頼 下限値 | 平均値 | 95% 信頼 上限値 | 95% 信頼 下限値 | 平均値 | 95% 信頼 上限値 | 95% 信頼 下限値 | 平均値 | 95% 信頼 上限値 | |

| 5 | 270 | 1200 | 2300 | 130 | 280 | 430 | 30 | 50 | 80 |

| 10 | 290 | 1300 | 2400 | 240 | 500 | 780 | 240 | 380 | 590 |

| 15 | 300 | 1300 | 2500 | 330 | 710 | 1100 | 730 | 1170 | 1820 |

| 20 | 310 | 1300 | 2600 | 420 | 910 | 1400 | 1640 | 2610 | 4070 |

| 25 | 310 | 1400 | 2700 | 510 | 1100 | 1690 | 3060 | 4870 | 7580 |

| 30 | 320 | 1400 | 2700 | 600 | 1280 | 1980 | 5080 | 8100 | 12610 |

| 40 | 330 | 1400 | 2800 | 760 | 1630 | 2520 | 11350 | 18090 | 28150 |

| 50 | 340 | 1500 | 2900 | 920 | 1970 | 3050 | 21150 | 33710 | 52460 |

(注)土壌濃度は乾土換算値

3.4. 表4より、資材投入を全く実施しない水準の土壌中交換性カリ濃度として5 mg/ 100 gを採用し、 作物の放射性Cs濃度が基準値の100 Bq/kgを超えないような土壌中放射性Cs濃度については、安全側を見込んで95%信頼下限を採用すると、 土壌中放射性Cs濃度が、玄米であれば270 Bq/kg、大豆であれば130 Bq/kg、そばであれば30 Bq/kgをおおよそ下回っていれば、 資材投入を実施しなくとも、作物の放射性Cs濃度が基準値100 Bq/kgを超える確率は十分低いと推定される(表5)。

3.5. 表4より、適正な肥培管理を行っている水準の土壌中交換性カリ濃度として15 mg/ 100 gを採用し、 作物の放射性Cs濃度が基準値の100 Bq/kgを超えないような土壌中放射性Cs濃度については、安全側を見込んで95%信頼下限を採用すると、 土壌中放射性Cs濃度が、玄米であれば300 Bq/kg、大豆であれば330 Bq/kg、そばであれば730 Bq/kgをおおよそ下回っていれば、 適正な肥培管理を行っている限り、作物の放射性Cs濃度が基準値100 Bq/kgを超える確率は十分低いと推定される(表5)。

表5 土壌中放射性Cs濃度の境界値のまとめ

| 土壌中交換性カリ濃度の水準 | 土壌中放射性Cs濃度の境界値 [Bq/kg] | ||

|---|---|---|---|

| 玄米 | 大豆 | そば | |

| 資材投入を全く実施しない水準 (5 mg/ 100 g(乾土)) | 270 | 130 | 30 |

| 適正な肥培管理を行っている水準 (15 mg/ 100 g(乾土)) | 300 | 330 | 730 |

(注)土壌中放射性Cs濃度が表中の境界値を下回っていれば、各作物の放射性Cs濃度が100 Bq/kgを超える確率は十分低いと考えられる。

3.6. なお、現在利用可能なデータを可能な限り収集したとは言え、データ数が十分とは言えず、また、解析上理論式を簡略化せざるを得なかったことから、 本評価結果には大きな不確実性を含んでいると考えられる。 したがって、今後、知見が蓄積して、利用可能なデータ数やパラメータ数が増えれば、評価結果を随時見直す必要があることに留意されたい。

玄米、大豆、そばについて、作物中放射性Cs濃度、土壌中放射性Cs濃度、土壌中交換性カリ濃度の情報のうち解析に適するものを 可能な限り収集した(2013年9月現在)。放射性Cs濃度はCs-134濃度とCs-137濃度の合計値として得た。 なお、Cs-134濃度が検出下限値未満でCs-137濃度のみが定量されている場合、 各放射性核種の理論減衰式を用いてCs-134濃度とCs-137濃度の理論比を算出し、理論比からCs-134濃度を推定した。 一部、グラフから数値を読み取ったものがあるので、活用の際は留意されたい。

【玄米データ】

| 作物中放射性Cs濃度 [Bq/kg] | 土壌中放射性Cs濃度 [Bq/kg(乾土)] | 土壌中交換性カリ濃度 [mg/100 g(乾土)] | 参照 |

|---|---|---|---|

| 9 | 286 | 15 | (17) |

| 21 | 447 | 9 | (17) |

| 14 | 325 | 8 | (17) |

| 4 | 870 | 19 | (17) |

| 20 | 525 | 15 | (17) |

| 13 | 492 | 12 | (17) |

| 11 | 601 | 18 | (17) |

| 10 | 559 | 18 | (17) |

| 18 | 532 | 13 | (17) |

| 6 | 376 | 11 | (17) |

| 17 | 733 | 9 | (17) |

| 6 | 988 | 13 | (17) |

| 6 | 755 | 21 | (17) |

| 110 | 2597 | 4 | (8) |

| 120 | 2783 | 6 | (8) |

| 281 | 1826 | 6 | (8) |

| 180 | 3336 | 8 | (8) |

| 228 | 1397 | 6 | (8) |

| 760 | 3850 | 6 | (18) |

| 590 | 6926 | 7 | (18) |

| 550 | 6890 | 7 | (18) |

| 510 | 7128 | 6 | (18) |

| 1050 | 11660 | 3 | (18) |

| 780 | 6455 | 4 | (18) |

| 580 | 8973 | 8 | (18) |

| 580 | 7029 | 10 | (18) |

| 1240 | 7308 | 8 | (18) |

| 780 | 2321 | 4 | (18) |

| 3 | 1609 | 18 | (19) |

| 5 | 1477 | 18 | (19) |

| 3 | 1732 | 18 | (19) |

| 4 | 1556 | 18 | (19) |

【大豆データ】

| 作物中放射性Cs濃度 [Bq/kg] | 土壌中放射性Cs濃度 [Bq/kg(乾土)] | 土壌中交換性カリ濃度 [mg/100 g(乾土)] | 参照 |

|---|---|---|---|

| 367 | 1978 | 9 | (9) |

| 223 | 666 | 12 | (9) |

| 214 | 1115 | 12 | (9) |

| 139 | 2565 | 49 | (9) |

| 109 | 652 | 16 | (9) |

| 105 | 1504 | 29 | (9) |

| 102 | 473 | 14 | (9) |

| 92 | 520 | 10 | (9) |

| 88 | 2046 | 50 | (9) |

| 84 | 685 | 18 | (9) |

| 432 | 2566 | 13 | (20) |

| 413 | 2201 | 10 | (20) |

| 225 | 2110 | 11 | (20) |

| 242 | 2453 | 15 | (20) |

| 310 | 2541 | 27 | (20) |

| 136 | 2678 | 38 | (20) |

| 18 | 4173 | 103 | (20) |

| 17 | 1917 | 78 | (20) |

| 48 | 626 | 37 | (20) |

| 195 | 807 | 5 | (20) |

| 45 | 487 | 25 | (20) |

【そばデータ】

| 作物中放射性Cs濃度 [Bq/kg] | 土壌中放射性Cs濃度 [Bq/kg(乾土)] | 土壌中交換性カリ濃度 [mg/100 g(乾土)] | 参照 |

|---|---|---|---|

| 240 | 371 | 7 | (10) |

| 120 | 72 | 12 | (10) |

| 114 | 1558 | 15 | (10) |

| 110 | 401 | 15 | (10) |

| 87 | 157 | 11 | (10) |

| 80 | 1113 | 17 | (10) |

| 63 | 1100 | 16 | (10) |

| 14 | 310 | 42 | (21) |

| 4 | 210 | 36 | (21) |

| 5 | 210 | 34 | (21) |

| 4 | 280 | 40 | (21) |

| 3 | 300 | 46 | (21) |

| 5 | 350 | 34 | (21) |

| 8 | 410 | 39 | (21) |

| 3 | 550 | 24 | (21) |

福島第一原発事故当初、ホウレンソウをはじめとする葉菜類で、 当時の食品衛生法上の暫定規制値(500 Bq/kg)を超過する放射性セシウムが検出される事態が相次ぎました。 しかし、葉菜類の汚染レベルは、時間の経過に伴い低減しており、現在検出されることは稀な事態となっています。

一方、シイタケや大豆のように、葉菜類の汚染レベルの低減と関わりなく、 未だに放射性セシウムが検出される品目も存在しています。

これらの検出傾向の違いは、汚染経路の違いを示唆します。

一般に、汚染経路は「直接汚染」と「間接汚染」に分類されます。 「直接汚染」は、大気中の放射性物質が地表へ降下(フォールアウト)する際、直接農作物に付着することによる汚染、 他方「間接汚染」は、土壌等中に含まれる放射性物質が、野菜類によって吸収されることによる汚染を意味します。

ホウレンソウ等の葉菜類での汚染レベルが、時間の経過に伴い低減したことからは、汚染が直接汚染によるものであったことが示唆されます。 他方、シイタケや大豆のように、福島第一原発からの放射性セシウムの環境放出量が大幅に低下している中で、 今なお放射性セシウムが検出される品目については、汚染が間接汚染によるものであることが示唆されます。

このように、直接汚染による影響は短期的なものと考えられますが、 放射性セシウム134(Cs-134)及び放射性セシウム137(Cs-137)の物理学的半減期が各々2年及び30年であることを考慮すると、 間接汚染による影響は中長期化すると考えられます。

このような背景の下、本記事は、間接汚染による影響が示唆される品目として大豆に着目し、 農地土壌から大豆への放射性セシウムの移行の程度について、実態データに即して解析することを目的とします。

まず、大豆からの放射性セシウムの検出が、どの程度のものであるかを確認しましょう。 各県毎の検査結果を取りまとめたものがTable.3.1です。 この17都県の検査結果によると、大豆中において、検出下限値以上の放射性セシウムが確認されたのは、 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の6県。 栃木県の検査点数に対する検出数の割合が高いですが、これは栃木県の検出下限値が他県よりも低いことを反映しています。

Table.3.1 各県における大豆の検査結果(検査点数)

(*)検出下限値

(福島県及び栃木県以外の県) Cs-134,Cs-137各々につき、20 Bq/kg

(福島県) Cs-134,Cs-137各々につき、5 Bq/kg以上20 Bq/kg未満

(栃木県) Cs-134,Cs-137各々につき、約3 Bq/kg

注目すべきは、大豆の検査は概ね10月以降に行われていることです。 これは汚染経路が、福島第一原発事故直後に見られたフォールアウト等のような直接汚染であるより、 間接汚染である可能性が示唆されます。 そのため、大豆が植えつけられた土壌中の放射性セシウム濃度が高い可能性、又は、 大豆はセシウムを移行しやすい性質を有する可能性があることが考えられます。

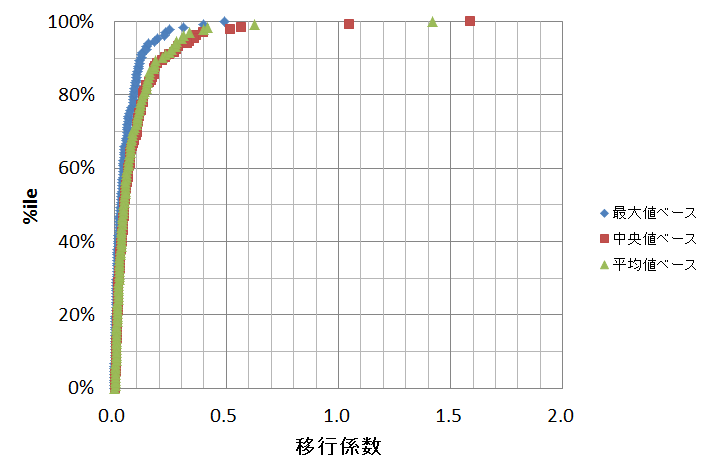

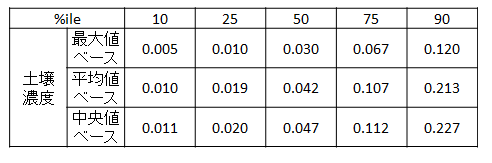

土壌から作物への放射性セシウムの移行の程度を表現する指標に移行係数(Transfer Factor)があります。

移行係数は、作物中の放射性セシウム濃度(Bq/kg)を、栽培が行われた土壌の放射性セシウム濃度(Bq/kg)で除したものです。 そのため移行係数が高い程、土壌濃度に比して作物体への移行の程度が高いことを意味します。

この移行係数に関して、農林水産省は 「農地土壌中の放射性セシウムの野菜類及び果実類への移行の程度」(平成23年5月27日)において参考値を示しています。 根菜類で若干移行係数が高い傾向がありますが、 野菜類の移行係数の幾何平均値はほとんどが0.01未満であり、 土壌から作物への移行の程度は非常に低いことが示唆されています。 (例えば、ジャガイモの移行係数の幾何平均値は0.011ですが、 土壌の放射性セシウム濃度が1,000 Bq/kgの場合、そこで作付されたジャガイモ中の放射性セシウム濃度の参考値は、 11 Bq/kg程度ということになります。これは、H24年4月1日より施行された食品衛生法上の新規制値100 Bq/kgの1/10程度です。)

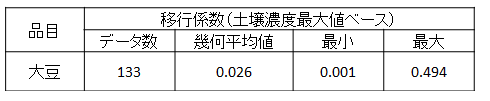

前段で紹介した移行係数について、大豆の参考値が存在しないことから、 ここではその参考値を推定してみたいと思います。

その際、放射性セシウムが検出された大豆が作付されていた土壌の濃度が分かれば、精度の高い参考値を示すことができますが、 各県の公表資料では大豆、土壌ともに市町村レベルまでしか情報を得ることができません。

そこで、各県の公表している農地土壌中の放射性セシウムの分析値を用い、 市町村単位で「平均値、中央値、最小値、最大値」を求め、大豆の移行係数の参考値の算出に供することにしました。

大豆の検査結果(Table.3.1において検出下限値以上の133点)について、 対応する市町村の農地土壌中の放射性セシウムの濃度(「平均値、中央値、最小値、最大値」)を取りまとめたものが、 (別添)大豆中放射性セシウム濃度と土壌濃度の参考値です。 (大きな表であるため、別添としています。興味のある方はリンク先を確認ください。)

この、(別添)大豆中放射性セシウム濃度と土壌濃度の参考値を基に移行係数を算出することとしました。 土壌中放射性セシウム濃度を平均値、中央値、最大値とした場合の移行係数を、 それぞれ平均値ベース移行係数、中央値ベース移行係数、最大値ベース移行係数と定義し、 これらのパーセンタイル値についてまとめたものが、Fig 3.1及びTable.3.2です。 (パーセンタイル値とは昇順に並べた時に、何番目の値に相当するのかを表現したものです。 例えばデータの点数が100点の時、ある値が小さい値から数えて90番目であるときは、 この値を90パーセンタイル値と表現します。) なお、土壌中放射性セシウム濃度を最小値とした場合は、 移行係数を大きく見積もり過ぎており、意味のある解釈を取り出せないと判断しました。

Fig.3.1 各土壌濃度を仮定した場合の大豆の移行係数の%ile値

Table.3.2 各土壌濃度を仮定した場合の大豆の移行係数の%ile値

どの濃度ベースで算出するのかによって、 大豆の移行係数のパーセンタイル値は異なりますが、 各場合、概ね90パーセンタイル以上で、移行係数の増加の挙動が大きくなる点は共通しています。 そのため、大豆の1割程度で、何がしかの要因により、移行係数が極めて高くなる場合があることになります。 これが間接汚染によるものとするなら、検査に供された大豆の1割程度は、移行係数がきわめて高くなるような土壌環境のもとで栽培されていたことものと考えられます。

さらに、Table.3.3に最大値ベース移行係数を示します。 前述のとおり、最大値ベース移行係数は土壌中の放射性セシウム濃度が最も高い場合を想定した移行係数となるため、 移行係数の定義より、これが最も大豆の移行係数を低く見積もったものとなります。

Table.3.3 最も低く見積もった場合の大豆の移行係数の参考値

重要なことは、もっとも低く見積もった場合でも、 農林水産省が「農地土壌中の放射性セシウムの野菜類及び果実類への移行の程度」で示している他の野菜類の移行係数(幾何平均値で概ね0.01未満)と比較しても、 大豆の移行係数は高い部類に分類されるという点にあります。

換言すると、実際には、Table.3.3で示したものよりも大豆の移行係数は高いと考えられるため、 基本的に大豆は土壌中の放射性セシウムを移行しやすい特質を備えている可能性が示唆されます。

以上、大豆の移行係数の推定を整理すると、次の2点がポイントとなります。

(1) 大豆は土壌中の放射性セシウムを移行しやすい特質を備えている可能性が示唆される。

(2) 検査に供された大豆の1割程度は、移行係数がきわめて高くなるような土壌環境のもとで栽培されていたことが示唆される。

今後は、この2点について考究できればと考えているところです。

最近、スーパーの精肉売り場に行くと、牛肉の価格が異様に安い印象を覚えます。 ステーキ(4等牛!)を、塩だけで味付けしておいしく賞味するという贅沢が、700円以下で手頃にできてしまいます。

これはなぜ?と言いたいところですが、周知のとおり、厚生労働省による平成23年7月11日付けの公表以降、食肉として流通している牛肉中から、 食品衛生法上の暫定規制値500 Bq/kgを超過するセシウムが検出される事例が続発。 そのため容易に、「牛肉に対する消費不安が生じているから安い」という仮説を立てることができます。

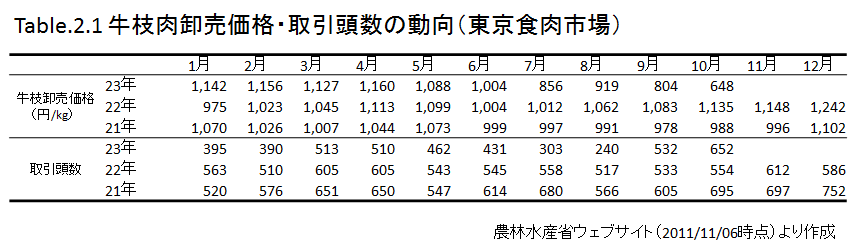

牛枝肉市場の動向を見てみましょう。Table.2.1は東京食肉市場における牛枝肉卸売価格と取引頭数の推移を示したものです(農林水産省ウェブサイトより筆者作成)。

Table.2.1によると、平成23年7月以降、それまで1,000 円/kg付近を推移していた牛枝肉卸売価格は、急速に下落しており、10月では648 円/kgの最安値。 下落直前の平成23年6月からこの4ヶ月で、実に約35%下落したことになります。 また、例年7月期の取引頭数はおよそ600頭ですが、平成23年の7月期の取引頭数は303頭。 9月、10月になって、ようやく例年並みの取引頭数に回復しているところです。

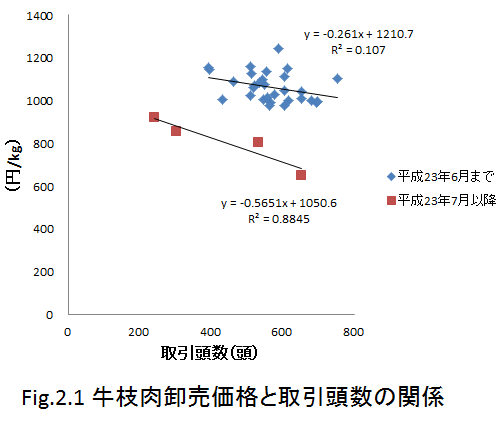

さらに分析を続けましょう。Table.2.1のデータを用い、卸売市場価格(円/kg)を縦軸、取引頭数を横軸にプロットしたものが次のFig.2.1です。

暫定規制値を超過する牛肉の流通が発覚する前後に相当する、平成23年6月までのデータ系列と平成23年7月以降のデータ系列で分けると、

各系列について、優位水準10%で、それぞれ相関を見出すことができます。

(平成23年6月までのデータ系列:相関係数 |r| = 0.327 > 0.306 = α(0.1), d.f = 28)

(平成23年7月以降のデータ系列:相関係数 |r| = 0.940 > 0.900 = α(0.1), d.f = 2 )

ここで、各系列につき近似曲線を価格曲線として導入すると、 平成23年7月以降、価格曲線が左(下)へ大きくシフトし、価格曲線の傾きが負の方向に大きくなっていることがわかります。 これは、平成23年7月以降、牛枝肉の卸売市場規模が縮小しており、価格を下げても思った以上に取引頭数が増えなくなっていること(価格弾力性の低下)を示唆しています。

さらに、平成23年7月以降、価格下落と取引量増加にかなり強い直線関係が観察されることから、 平成23年7月に縮小した需要規模は10月に至るまでほぼ一定の状態を保っており、 供給規模にほぼ完全に規定される形で価格が決まっていることが示唆されます。

以上より、最近牛肉が何故安いのかについて「牛肉に対する消費不安が生じているから安い」という仮説を立てましたが、これは安直と言えます。 実態としては、価格下落の直接的な原因は「例年並みの取引頭数へ回復したこと」であると考えられます(つまり供給過多)。 消費不安はむしろ、牛枝肉の価格下落ではなく、牛枝肉の需要規模の縮小と牛枝肉の価格弾力性の低下を引き起こしていると考えられます。

まとめると、平成23年7月以降、不安心理によって縮小した牛枝肉の需要規模および低下した価格弾力性は回復していません。 このような中、取引頭数は例年並みにまで回復しているところですが、これは供給過多の状態であり、 価格弾力性の低下と相まって牛枝肉の価格下落が急速に進行している状態であると分析します。

市場分析をすると、7月に縮小した需要規模が10月に至るまで殆ど変化していないことが示唆されるため、 10月に至ってもなお消費不安を引きずっていると考えられます。 それでは、7月以降も牛肉における放射性セシウムの含有実態は変化していないのでしょうか?

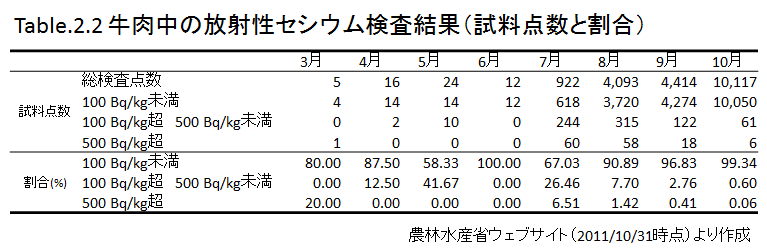

そこで、農林水産省ウェブサイトより、今年3月以降における牛肉中の放射性セシウムの検査結果を作成しました(Table.2.2)。

Table.2.2によると、月あたり総検査点数は6月まで15点程度で推移していましたが、7月以降急激に増加し、 10月には10,000 点を超えています。また、暫定規制値超過点数は7月の60点を最大に単調減少し、10月ではわずかに6点となっています。 なお、100 Bq/kg超500 Bq/kg未満の点数も8月の315点を最大に単調減少しています。

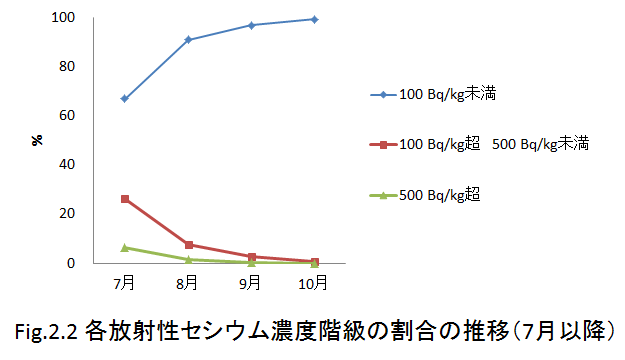

割合で見た場合、3月~6月までのデータは検査点数が圧倒的に少ないため、7月以降のデータと比較するには信頼性が低いと考えられます。 そのため、7月以降のデータに関し傾向を調べると、7月では100 Bq/kg未満のサンプル割合は67%に過ぎませんでしたが、10月には99%になっています。 これを反映する形で、暫定規制値超過割合と100 Bq/kg超500 Bq/kg未満割合の両方で、8月以降単調減少していることが観察され、 10月にはそれぞれ0.06%、0.6%にまで減少しています(Fig.2.2)。

このように、少なくとも8月以降、暫定規制値を超過することは稀になっています。 しかし、暫定規制値を超過する流通品が全く無くなっているわけではないことも、また事実です。 そのため、ごく稀ではありますが暫定規制値超過の牛肉を口にしてしまうというケースも考えられます。 このような場合、摂取した牛肉の放射能汚染の度合いを問題としなければなりません。

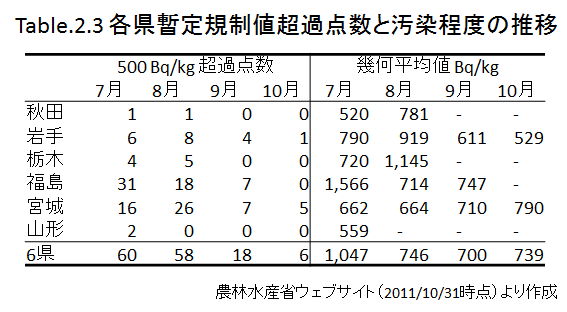

そこで、暫定規制値を超過するにしてもどれぐらいの超過であるのか、その汚染実態の推移を調べてみました(Table.2.3)。

Table.2.3によると、7月時点で暫定規制値を超過した牛肉は6県で確認されていますが、 これ以降各県の超過点数は減少し、10月時点で岩手と宮城の2県でわずかに確認されるのみとなっています。 さらに、暫定許容値を超過した試料について放射性セシウム濃度(Bq/kg)の幾何平均値を求めると、各県概ね減少またはそもそも暫定規制値を超過していないという傾向にあります。 (但し、宮城県は超過点数が減っていく中、幾何平均値が高くなる傾向が観察されます。 おそらくピンポイントで高濃度の放射性セシウムを含む飼料を牛に給餌してしまった農家が存在しているのでしょう。) 6県全体で見ると、放射性セシウム濃度の幾何平均値は7月時点で約1050 Bq/kgでしたが、8月以降概ね700 ~ 750 Bq/kgに低減しています。

以上まとめると、7月以降の牛肉における放射性セシウムの含有実態は、暫定規制値超過率的にも、濃度的にも、低いものへと漸次推移してきているところです。

風評なのか買い控えなのかという問題は難しいですが、 少なくとも7月時点における忌避感は実態に即しており、買い控えと表現するのが適切です。

しかし、10月においては、検査結果の99%以上が100 Bq/kg未満という中、需要規模の縮小状態が続いていると考えられます。 今後この傾向が続くようでしたら、もはや買い控えという概念で説明するには、極端な事例になっていると思われます。

平成23年10月27日、内閣府食品安全委員会は、放射性物質の指標についての厚生労働省からの諮問(食品健康影響評価について(平成23年3月20日)に対し、 評価書をとりまとめ答申しました。評価書の概要は次の通りです。

つまり、食品から被ばくについては、生涯における追加の累積線量として100 mSvを目安とする内容となっています。 ただし、同評価書は、「これは健康への影響が必ず生じる数値ではなく、食品について、リスク管理機関(筆者註:厚生労働省、農林水産省)が適切な管理を行うために考慮すべき値」 と続けています。いかに食品からの被爆の健康影響を科学的に評価することが難しかったかを物語っています。

上述の食品安全委員会からの答申を受け、平成23年10月30日、厚生労働省薬事・食品衛生審議会は、食品衛生法上の暫定規制値の見直すための審議を開始しました。 厚生労働省は暫定規制値の見直しにあたり、年間実効線量5.0 mSvから、1.0 mSvに引き下げるという方針を明らかにしています。 年間実効線量1.0 mSvというのは、食品安全委員会の答申で示された生涯100 mSvを、人の一生を100年として踏まえたものということなのでしょう。

もともと暫定規制値は、平成23年3月17日、厚生労働省が、原子力安全委員会によって示された指標値(飲食物摂取制限に関する指標について)を用い、 食品衛生法上の観点から設定したものです。しかし、「飲食物摂取制限に関する指標について」は、 防護対策上の飲食制限を想定したものであり、 通常時における飲食を想定したものではありませんでした(防護対策とは、「放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合に、心理的負担や経済的負担も考慮しつつ、周辺住民等の被ばくをできるだけ低減するために講ずる措置」という防災上の措置です。)。 そのため、厚生労働省は暫定規制値の設定後まもなく、平成23年3月20日に食品安全委員会にあらためて放射性物質の食品健康影響評価を諮問、 平成23年10月27日にようやくその答申が返ってきた、というところなのです。

おそらく、暫定規制値の見直しにあたり主たる対象となるのは、半減期が長く環境放出量の多い放射性セシウムの規制値になると思われます。 放射性セシウムの暫定規制値は、飲料水、牛乳・乳製品について200 Bq/kg、野菜類、穀類、肉、魚、卵、その他食品について500 Bq/kgと設定されていますが、 これは放射性セシウムによる年間実行線量として5.0 mSvを想定したものです(「飲食物摂取制限に関する指標について」)。 今般、食品による被ばくの年間実行線量を1.0 mSvに引き下げるにあたり、放射性セシウムのみの寄与で考えるなら、 単純計算で1/5に引き下げ、というのが規制値引き下げの目安になろうかと思います。即ち、放射性セシウムの規制値は、 飲料水、牛乳・乳製品について40 Bq/kg、野菜類、穀類、肉、魚、卵、その他食品について100 Bq/kgを目安に設定されると考えられます。

暫定規制値の引き下げによって、食品の安全性が高まる、という印象を抱く方は多いかと思います。 しかし、規制値はあくまで上限値であって、実態として何Bq/kg含まれているのかということとは、別問題です。 規制値を上げようと下げようとも、規制値に対して食品中における放射性物質の濃度が十分低ければ、 食品の安全性に変化はありません。

そこで、放射性セシウムの暫定規制値が仮に500 Bq/kgから100 Bq/kgに引き下げられた場合、 農畜産物の出荷制限に対してどれぐらい影響があるのか、データに基づいて考えてみましょう。

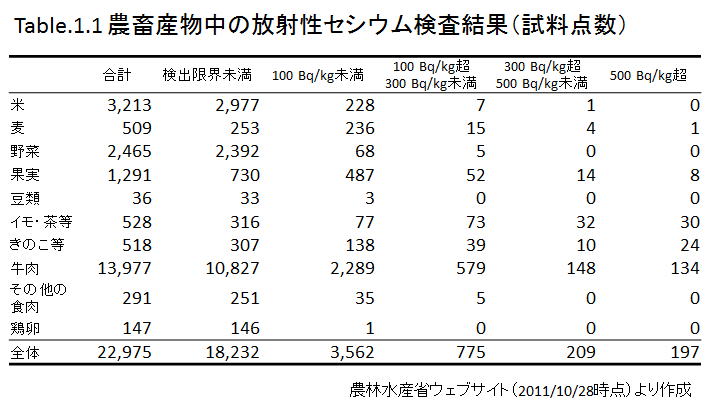

Table.1.1は、農林水産省ウェブサイトで公表されている、「農畜水産物等に含まれる放射性物質の検査結果」(平成23年10月28日までの累積)から、 筆者が作成したものです。(なお、米は予備調査ではなく本調査のデータを使用。 標本集団は17都県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)。 検出限界未満における放射性セシウム濃度は少なくとも50 Bq/kg未満。)

Table.1.1によると、全検査点数は22,975点。特に米、野菜、果実、牛肉の検査点数が多いことが確認されます。 また、平成23年10月28日までに暫定規制値500 Bq/kgを超過したことのある品目は、麦、果実、イモ・茶等、きのこ等、牛肉です。 特に、牛肉の超過点数が目立っていますが、それは牛肉の検査点数が13,977点と群を抜いて多いからです。

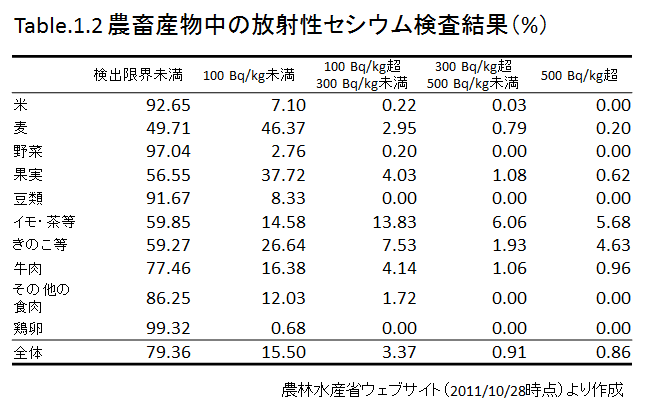

このように、各品目検査点数が異なるため、Table.1.1では品目間の数字の比較ができません。 そこで、品目間の比較をするため、各品目の検査点数から見た各放射性セシウム濃度の階級の割合を求めてみました(Table.1.2)。

Table.1.2によると、イモ・茶ときのこ等の暫定規制値超過率が高いことが確認されます(およそ5.0%)。 それ以外の品目における暫定規制値超過率は1.0%を下回っており、超過点数の高かった牛肉ですら0.96%に過ぎません。 何故、イモ・茶等ときのこ等における超過率が高いのかというと、 茶においては、放射性セシウムが茶葉表面に付着すると植物体へ吸収される特質があるため、 イモ、きのこは土壌中に含まれる放射性セシウムを比較的吸収しやすい特質があるため、と考えられます。

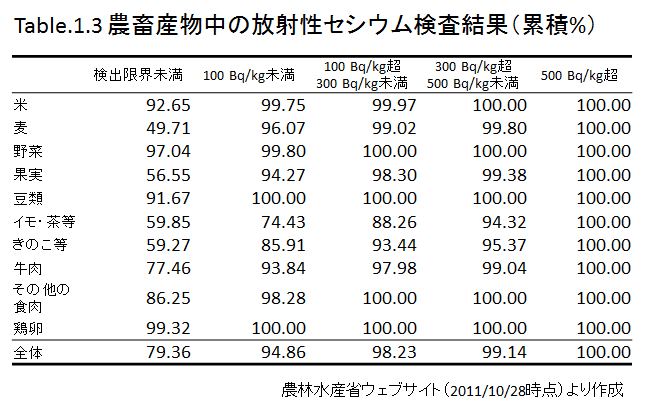

最後に、各品目につき、各放射性セシウム濃度の階級までの累積割合を求めてみました(Table.1.3)。

Table.1.3によると、ほとんどの品目で約95~99%が、100 Bq/kg未満であることがわかります。 ただし、イモ・茶等は100 Bq/kg未満までの累積割合が約75%、きのこ等は約85%と低く、 500 Bq/kg未満までの累積割合でようやく約95%に達します。

以上から、放射性セシウムの暫定規制値が500 Bq/kgから100 Bq/kgに引き下げられた場合、影響があると考えられるのはイモ・茶等ときのこ等です。 しかし、暫定規制値引き下げによる影響は、ほとんどの品目で微小なものに過ぎず、暫定規制値を引き下げようと据え置こうと、 口にするもののにほぼ変化はないと考えられます。これは、現今の暫定規制値に対して食品中における放射性物質の濃度が十分低かったということを意味しています。

そのため、この度の暫定規制値の見直しは、食品安全の観点からはほとんど影響がないことから、 その主たる目的は安心の普及であると考えられます。 多少香ばしい言い方をすると、食品安全の観点からはほぼ同じものを口にするとしか言いようがないのですが、 暫定規制値の引き下げによって、これを安心して食べられるようになります。